Militanza operaia (2)

- SCATOLA NERA - Sergio Bianchi

- 30 nov 2020

- Tempo di lettura: 9 min

Elisabetta Sbiroli, Lucifero

[Nota redazionale]

Con Militanza operaia (1) e Militanza operaia (2) si vogliono esemplificare alcuni stili della militanza che hanno caratterizzato il corso del decennio Settanta. Nel primo caso l’oggetto a riferimento è il grande insediamento industriale con un arco temporale compreso tra il 1968 e il 1973, nel secondo la cosiddetta fabbrica diffusa che si snoda tra il 1974 e la fine del decennio.

L’espediente usato nei testi è la combinazione di testimonianze dirette di militanti che hanno utilizzato strumentari analitici, paradigmi e metodologie dell’«operaismo italiano» nato con i «Quaderni rossi».

La fabbrica [1]

«La Tessitura è la grande fabbrica del paese che si è insediata nel dopoguerra profittando della compiacenza di alcuni degli estensori del Piano regolatore. Il terreno su cui è stata edificata è costato poco, e poco costa la mano d’opera attinta dalle fila della classe contadina in rovina attraverso la mediazione della parrocchia che funge da ufficio di collocamento. Una serie di artigiani vengono assorbiti con funzioni di capireparto o come addetti alla manutenzione. La conduzione padronale è paternalistica, la classe operaia laboriosa e riconoscente dell’occasione di lavoro offerta. Le condizioni di lavoro sono dure, gli orari arrivano fino alle dieci ore giornaliere compreso il sabato. Straordinari, cottimo, nocività e inquinamento acustico sono la norma. Il sindacato è inesistente. (…) Con i primi anni Sessanta la modernizzazione si dispiega. Le grandi e medie fabbriche vengono ristrutturate, l’introduzione di nuovi macchinari dequalificano il lavoro. Parte degli operai professionali vengono licenziati e vengono assunti operai generici attingendo dal bacino dell’immigrazione meridionale. Gli operai professionali incentivano il fenomeno dell’autoimprenditorialità diffusa, si espande ancora di più il circuito delle piccole fabbriche, del lavoro nero a domicilio».

La nuova fabbrica [2]

«In poco tempo c’è stato il cambiamento di tutto il paese così com’era fino allora. Tutto è cominciato con la fine della Tessitura. Il padrone da Milano ha fatto sapere al direttore che l’ha fatto sapere agli operai che aveva deciso di chiudere e di vendere la fabbrica. E così ha fatto. Nel rione erano tutti preoccupati. Nelle famiglie non si parlava d’altro. Tutti dovevano trovare in fretta un altro lavoro. Ma nessuno ce l’aveva col padrone che aveva chiuso. Dicevano che c’era la crisi e usavano una parola strana che chissà dove l’avevano sentita dire ma che poi tutti ripetevano nei loro discorsi. Tutti dicevano che c’era la congiuntura. A me la congiuntura mi faceva venire in mente solo la congiuntura di un tubo con un altro però stavo zitto e ascoltavo i discorsi dei grandi. L’unico che si vedeva davvero arrabbiato era il Silvano. Il Silvano in fabbrica era il capo dell’officina meccanica e tutti lo rispettavano perché sapeva fare bene il suo mestiere. Silvano diceva Ma come ci siamo ammazzati di lavoro per rimettere in piedi la fabbrica con quel pirla di padrone che mai neanche l’abbiamo visto una volta e adesso questo viene qua a dirci che ci chiude la fabbrica. La fabbrica l’abbiamo ricostruita noi dopo la guerra l’abbiamo mandata avanti noi in tutti questi anni come se era una cosa nostra. Non abbiamo mai chiesto più soldi di quelli che ci dava. Abbiamo fatto tutti i turni e gli straordinari che ci chiedeva. Abbiamo lavorato anche i Natali le Pasque e le notti e adesso ci dà un calcio nel culo. Gli altri ascoltavano con la testa bassa poi ritornavano in casa in silenzio. Anche il Felice stava zitto. Beveva e taceva.

Nella fabbrica sono arrivati dei grossi camion che hanno portato via tutti i telai tutte le attrezzature e hanno svuotato tutto. Poi sono arrivati da fuori delle squadre di muratori bergamaschi che in tre mesi hanno cambiato l’interno e l’esterno della fabbrica e l’hanno rifatta come nuova. Altri camion hanno scaricato altri macchinari tutti nuovi. Si è sparsa la voce che adesso la fabbrica faceva i dispositivi elettrici per le moto e i motorini i pulsanti per controllare le luci l’avviamento lo spegnimento il clacson i fari eccetera. Nei reparti hanno messo i macchinari nuovi che adesso chiamavano la catena di montaggio.

Il nuovo direttore della fabbrica ha fatto chiamare gli operai che prima lavoravano nella Tessitura e gli ha detto che se volevano potevano costruire delle officine e delle piccole fabbriche in paese andando avanti a fare il loro mestiere. Per i prestiti e le cambiali ci parlava lui con la banca mettendoci una buona parola. Il lavoro glielo garantiva lui perché così si costruiva l’indotto. Allora tutti lì a far cambiali a scambiarsele e a parlare di indotto. Eh sì qua bisogna fare l’indotto. Io continuavo a non capire e l’indotto mi faceva sempre pensare a un tubo. Forse perché mi confondevo con il condotto. Fatto sta che la congiuntura e l’indotto mi facevano pensare a qualcosa che aveva a che fare con gli scarichi delle fogne che avevo visto fare nelle strade del rione.

Tanti dei vecchi operai della Tessitura hanno comprato dei macchinari secondo i mestieri che sapevano fare e li hanno messi nelle cantine nei garage negli sgabbiotti costruiti apposta di fianco alla casa. Così quelle famiglie avevano in casa un pezzo di fabbrica e il paese è diventato tutto un pezzo di casa e un pezzo di fabbrica. Il direttore della nuova fabbrica ha fatto mettere dei cartelli con scritto che si cercavano degli operai generici cioè di quelli che potevano anche non saper fare un mestiere particolare. Davanti alla portineria c’era una coda di gente che andava a farsi assumere. Non era gente del paese era tutta gente che veniva da fuori erano tutti meridionali e tra di loro c’era l’Antimo che quando mi ha visto ha abbassato la testa. Alcuni dei capi della nuova fabbrica hanno cominciato a mandare in giro la voce che c’era dell’altro lavoro da fare a domicilio. Così in molte famiglie del paese si lavorava a domicilio e si veniva pagati non dalla fabbrica ma dal capo che procurava il lavoro. Si veniva pagati a pezzo a cottimo e senza busta paga. In questo modo potevano lavorare le mogli i figli le nonne i nonni gli invalidi tutti. Quello lì era l’indotto. Il Felice ha guardato quello che succedeva ma ha lasciato perdere di fare l’officina in casa e ha preso solo il lavoro a domicilio da fare alla sera con me e mia madre. Attraverso non so quale ministero legato alla sua gamba finta ha trovato un lavoro con giacca e cravatta in una cittadina che stava a trenta chilometri dal paese. Ci andava tutti i giorni col treno. Poi alla sera quando tornava si capiva che non vedeva l’ora di togliersi quei vestiti. Si metteva i pantaloni che aveva prima in fabbrica la canottiera di cotone bianca mangiava e poi scendeva in cantina a lavorare». La fabbrica diffusa e nuova militanza operaia autonoma [3] (…) Nel nostro collettivo territoriale una contraddizione si è rivelata subito proprio da un punto di vista generazionale: il nostro ambito era costituito a stragrande maggioranza da giovani e giovanissimi operai che dimostravano un’indisponibilità ad accettare le condizioni del regime di fabbrica, l’identità operaia stessa, e non avevano assolutamente intenzione di percorrere il terreno sindacale nei termini classici, di un gradualismo di lotte che puntava alla conquista di obiettivi parziali per migliorare le condizioni di vita. (…) Quell’area di giovani operai rimase fortemente influenzata dalle tematiche operaiste: una parola d’ordine come «rifiuto del lavoro» aveva in sé una forte capacità di suggestione, nel senso che corrispondeva a un bisogno materiale e immediato di non accettare quelle condizioni di vita, solo dopo si è capito che aveva anche un suo rilevantissimo fondamento teorico. Quindi, se quello slogan era stato approcciato puramente come parola d’ordine liberatoria ma generica, confusa e un po’ estremista, in realtà poi si è passati a un agire sistematico di costruzione di una consapevolezza attorno a un concetto che sembrava improponibile in un tessuto sociale che risentiva anche di una sorta di bigotteria della tradizione operaia da una parte e clericale dall’altra, perché quello era un territorio ancora fortemente egemonizzato dalla tradizione e dalla cultura cattolica. (…) Quello fu il contesto di genesi di una vicenda che si è snodata tra la fine del ’73 e per tutto il ’74 attorno a un lavoro prevalentemente operaio, perché per i soggetti quello era il problema: ciò che gli interessava era fare casino dentro i posti di lavoro, contestare la condizione del regime di fabbrica. Però da lì a poco tempo si è capito che non si poteva organizzare alcun tipo di vertenza dentro le singole fabbrichette, quindi si è passati a elaborare una diversa strategia (…) si è capito quasi subito qual era il problema: una ricomposizione di forza operaia dentro una situazione così frantumata dal punto di vista produttivo era quanto mai improbabile, l’unica possibilità era quella di tentare di ricomporla sul territorio, per poi ritornare nelle fabbriche, diversamente non si poteva organizzare nulla di realmente incisivo. Si è quindi dato vita (…) all’occupazione di un centro sociale. (…) Certo, dentro l’occupazione vivevano anche tutti i contenuti di agitazione ludica, dei bisogni culturali, della critica dell’uso del tempo libero, della liberazione del corpo, della legittimità dell’uso delle droghe leggere, della sessualità, delle differenze di genere, della libertà dai vincoli e retaggi famigliari ecc.; ma l’elemento forte del programma di occupazione era quello di fare un centro sociale che nulla c’entrava con quella che poi è stata l’esperienza dei centri sociali della metà degli anni ’80 e poi quelli degli anni ’90 che abbiamo conosciuto. Il nostro centro sociale era immaginato come un posto che doveva servire a ricomporre le varie figure del lavoro operaio frantumate sul territorio. (…) Poi, ovviamente c’è stato lo sgombero forzato. Ma quell’esperienza riuscì a condensare molta forza territoriale, tant’è che due anni dopo il centro sociale, attraverso una trattativa molto dura e lotte continue, è stato concesso dalle autorità locali.

(…) Lì c’era una soggettività che spingeva fortemente sul terreno del rifiuto del lavoro operaio e che faticava a trovare mediazioni, perché l’aspirazione era prioritariamente quella di uscire dalla fabbrica, cosa che poi è avvenuta qualche anno dopo in maniera definitiva: più nessuno, infatti, è rimasto in fabbrica. Non sto parlando di qualche persona, di un piccolo gruppo bensì di centinaia di soggetti che erano radicati nei luoghi di lavoro. Persone che tra l’altro in quegli anni avevano anche intrapreso un percorso di rappresentanza politica nei Consigli di fabbrica. Era gente rappresentativa, però si trattava di componenti che esprimevano un tipo di tensione molto determinata che faticava a relazionarsi ad altre culture operaie. Quella è stata la vera contraddizione che abbiamo vissuto. (…) Francamente a noi degli studenti non ce ne importava nulla, se non di quelli che erano anche operai perché tornavano a casa e facevano lavoro nero, oppure dividevano lo studio con il lavoro, o comunque erano calati fortemente dentro un tessuto di relazioni che erano prevalentemente operaie, di lavoro dipendente classico. Da lì non si scappava, lì vivevi quella condizione, non è che si potesse far finta di niente, la società era permeata da quelle relazioni e il problema era unicamente quello. Tutto ciò che si modificava negli equilibri sociali del territorio, anche dal punto di vista istituzionale, anche per conquiste minime si fondava sulla forza che comunque proveniva dalle fabbriche, non si poteva prescindere da quel rapporto. Certamente noi abbiamo rappresentato e forzato nel movimento anche tutta un’altra serie di tematiche che poi sono state chiamate quelle «dei bisogni», per cui eravamo anche quelli aperti ad altre esperienze, per esempio avevamo preso appieno tutto il filone underground, ma ciò non ha voluto dire inquinare minimamente la consapevolezza che la questione centrale era di carattere materiale e riguardava la dimensione operaia. Il nostro «cattivo maestro» Romano Alquati: inchiesta e conricerca operaia [4] Si formano dei gruppi di lavoro che si danno a elaborare un punto di partenza di un’azione politica diretta a sollecitare la collaborazione dei lavoratori di queste fabbriche, affinché progredisca attraverso il movimento, in direzione di una «conricerca» (intesa come un inserimento nelle spinte operaie per elaborare con gli esecutori stessi, all’interno dell’azione rivendicativa, in corso o possibile, il suo sviluppo politico, e avanzando nell’azione stessa via via le rivendicazioni). Si tenta, cioè, di capovolgere la situazione di rapporto negativo fra lavoratori e «avanguardia cosciente» con la trasformazione di tutti gli elementi positivi, profondamente motivati, del rifiuto della delega dall’esterno. Per cui si intendono formare, con un lavoro a lunga scadenza, dei nuclei politici all’interno della fabbrica, che operano perché le maestranze stesse, unite in quanto produttori, prendano in mano le redini della loro lotta politica per la realizzazione di un sistema che superi quello attuale.

Lungi dall’essere un orientamento spontaneistico, questo, di fronte alla realtà delle situazioni di fabbrica e di classe e di potere attuali, appare come il solo orientamento che possa liquidare lo spontaneismo molto più grave di chi, sulla base di certe prassi di politica social-comunista come quelle del dopoguerra, dopo aver pensato fino a ieri a un azione puramente esterna, parlamentare e simili, pensa che nella fabbrica, dove i padroni invece ci sono stati con una azione politica coordinata contro l’unità politica fondamentale sul posto di lavoro (che ha potuto ben valersi del riformismo esternista del controllo democratico), esista fra questi giovanissimi (i quali molte volte provengono dalla campagna, non hanno ancora fatto il militare e non hanno mai avuto modo, anche perché nessuno è andato mai a darglielo, di leggere un testo socialista qualsiasi) una chiara coscienza politica in senso marxista-leninista, già tradotta in una concettualizzazione rispondente alle nuove tendenze globali delle varie razionalizzazioni tecnologiche e organizzative e dei nuovi rapporti di potere e di classe. Cioè quella chiara coscienza che oggi non ha nessuno, e meno che mai hanno proprio questi intellettuali di sinistra (sono sempre costoro che avanzano tale particolare denuncia dello spontaneismo) che proiettano sulla classe operaia completamente mitizzata una serie di categorie storiche nelle quali si concentra tutto il refoulement ideologico che l’isolamento nel quale li relega il sistema o il senso di colpa per le loro condiscendenze ai padroni dell’«industria culturale» a un certo punto crea in loro.

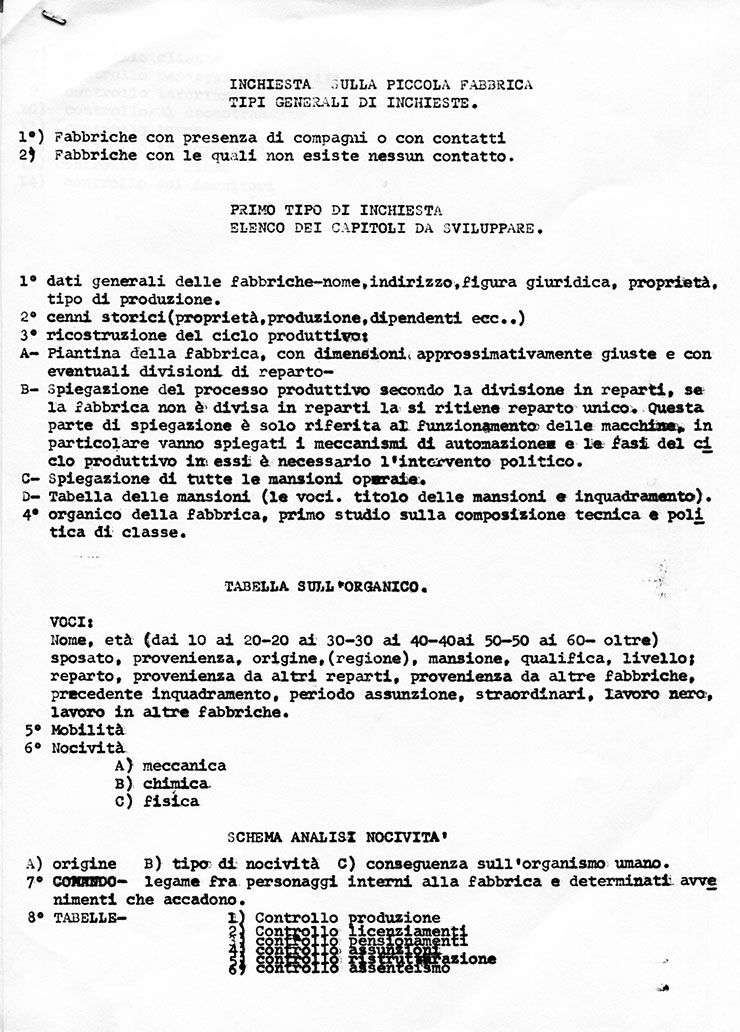

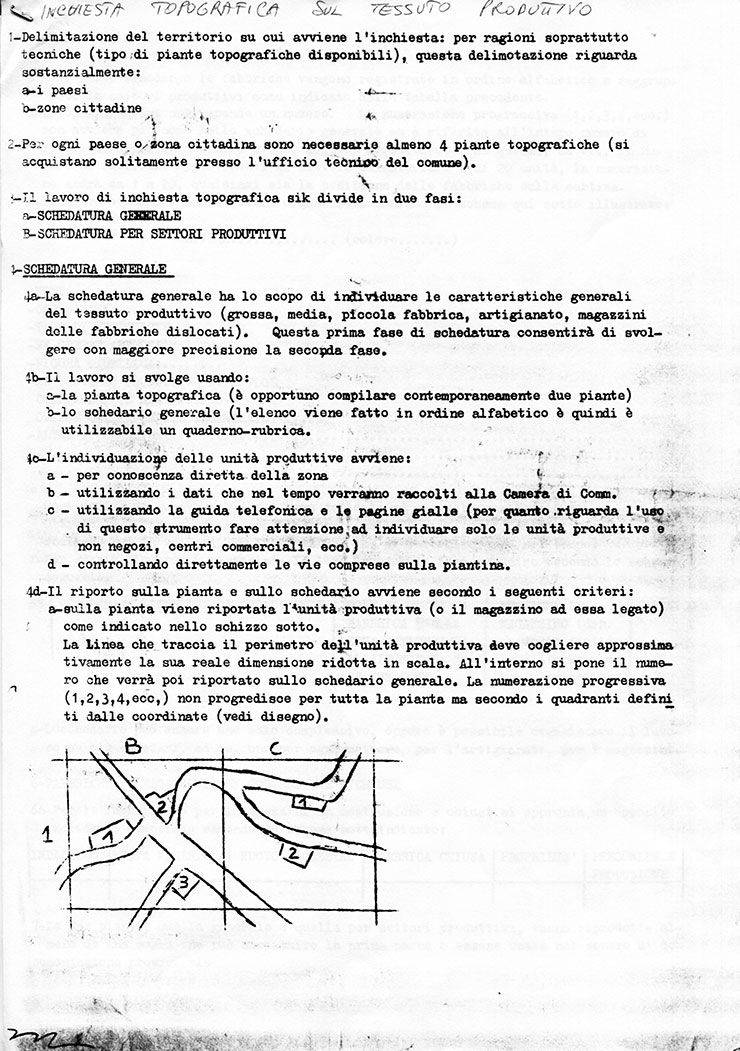

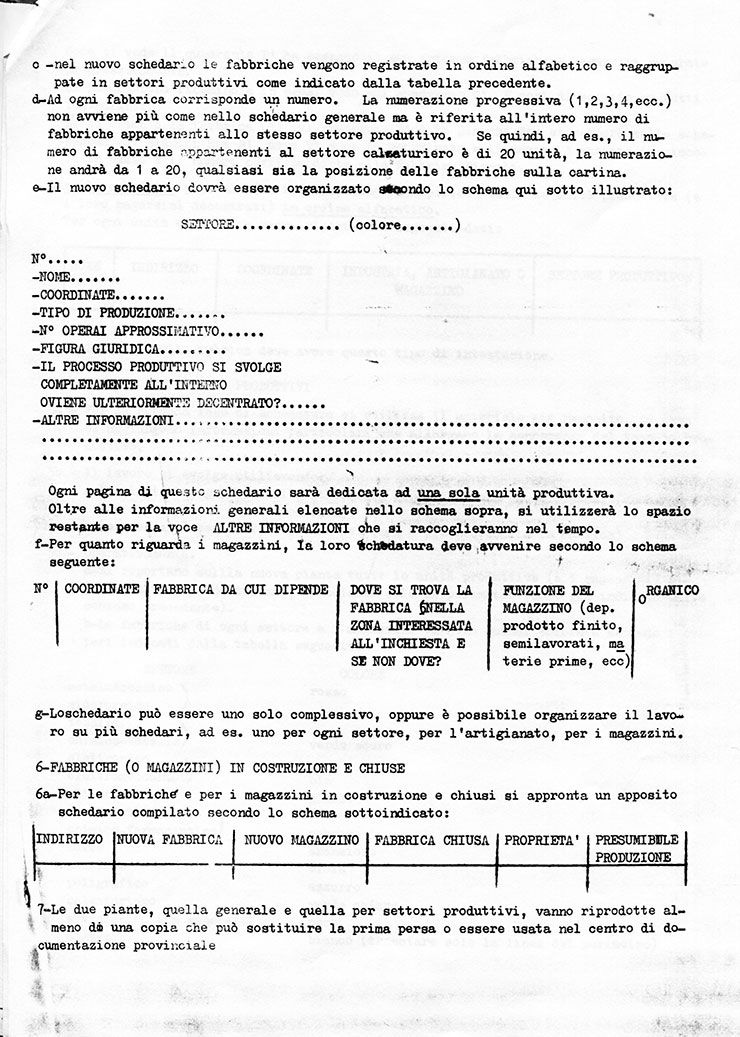

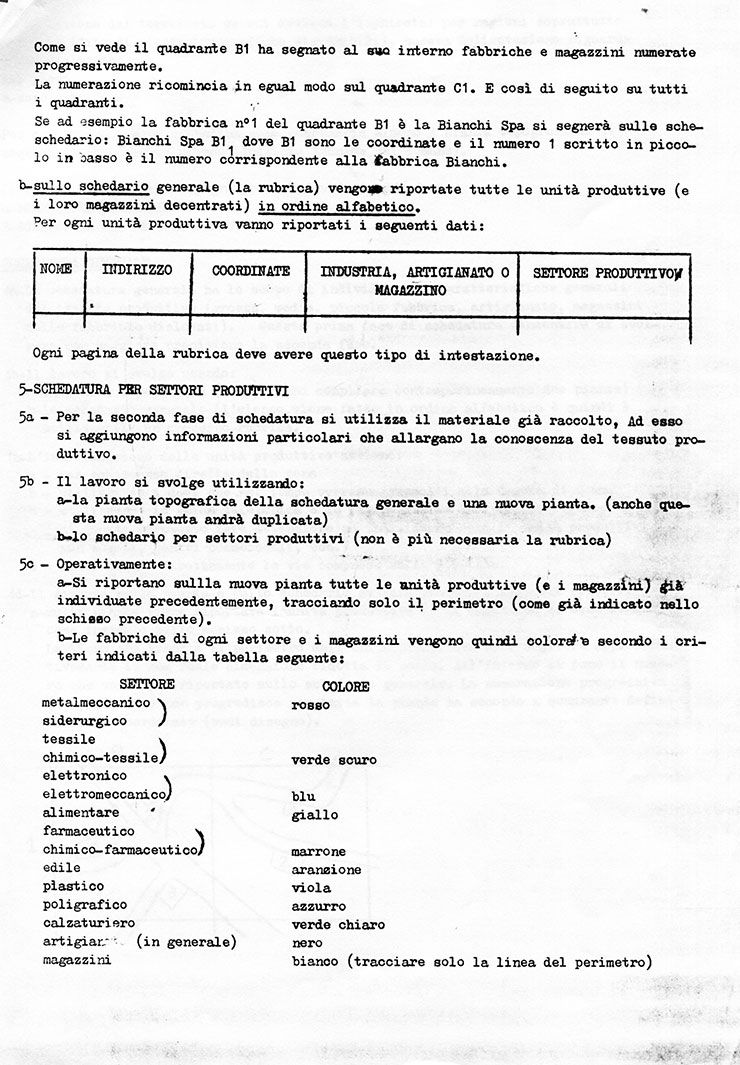

Schemi di inchiesta [5]

Note

Sergio Bianchi, Figli di nessuno. Storia di un movimento autonomo, Milieu edizioni, Milano 2015.

Sergio Bianchi, La gamba del Felice, Sellerio, Palermo 2005, ora DeriveApprodi, Roma 2014.

Sergio Bianchi, Figli di nessuno. Storia di un movimento autonomo, cit.

Romano Alquati, Documenti sulla lotta di classe alla Fiat, «Quaderni rossi», n. 1, 1961.

Schemi di inchiesta operaia elaborati dal Coordinamento operaio territoriale Varese-Tradate-Saronno-Olgiate Comasco. Gli esiti politici di queste inchieste sono narrate in Sergio Bianchi, Figli di nessuno. Storia di un movimento autonomo, cit.

Commenti