Cambiamento

- FINISTERRE - Nicola Boccianti

- 19 ago 2020

- Tempo di lettura: 7 min

Aggiornamento: 16 set 2020

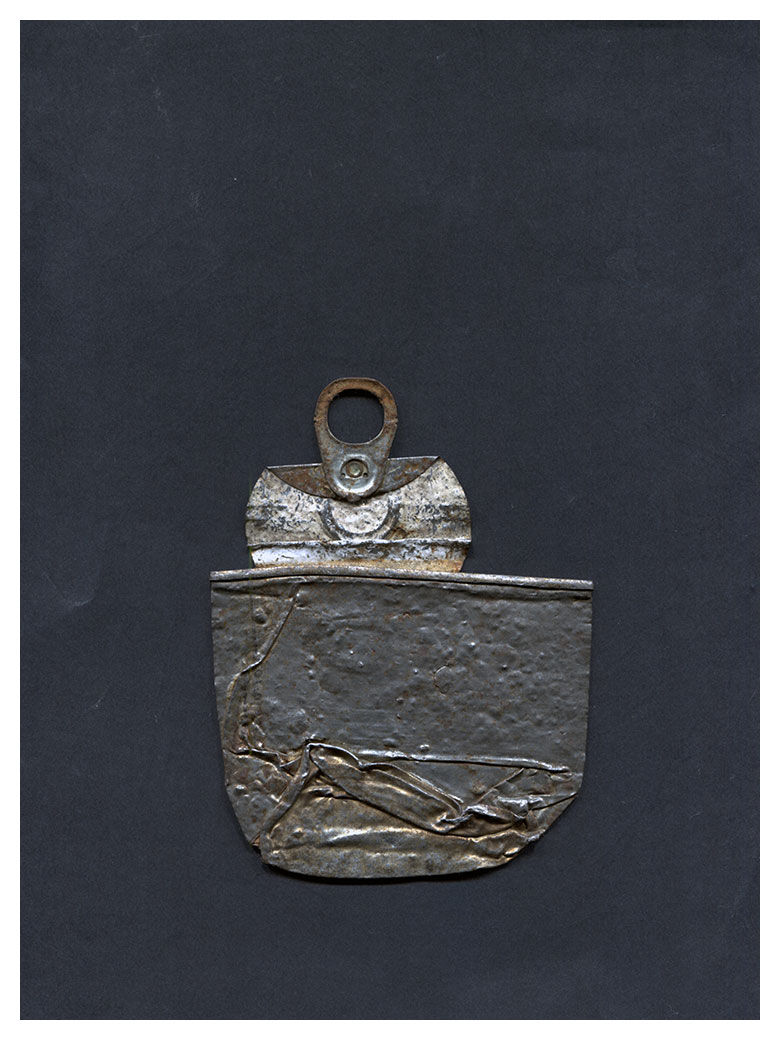

Sergio Bianchi, Boîte

Il testo di Nicola Boccianti, e quello di Luigi Anània che precede, fanno parte di un libro di narrativa a firma di questi due autori che sarà pubblicato da DeriveApprodi nella primavera del prossimo anno con il titolo Bestiario umano. Storie e riflessioni sugli esseri viventi.

Il cambiamento è un concetto molto importante tanto per la cultura orientale (taoista e buddista), a cui dobbiamo il concetto di «impermanenza», quanto per quella occidentale, dove si è sviluppato un orientamento di pensiero che fa capo ad Eraclito secondo il quale la permanenza è solo una illusione dei sensi e l’unica realtà stabile sarebbe invece quella del cambiamento. Tutto scorre e tutto si trasforma, anche quegli oggetti che appaiono solidi e immutabili come ad esempio il nostro pianeta, le nostre ossa oppure, passando all’area psichica, la nostra identità. Il cambiamento ha tante forme, e il nostro modo di gestirlo è subordinato a molteplici fattori. A volte il suo decorso ha una direzione ben precisa e il suo esito è facilmente prevedibile, altre volte giunge in modo inaspettato. In alcuni casi poi il cambiamento genera uno stupore particolarmente intenso, come quello provato nel XVII secolo dagli esploratori europei che in Australia si sono imbattuti nel Cygnus atratus, il primo cigno mai visto il cui piumaggio non era bianco. A questa esperienza si è ispirata la metafora del «cigno nero», utilizzata successivamente da Nassim Taleb nella omonima teoria secondo la quale nella nostra storia si presentano talvolta degli eventi imprevisti, eccezionalmente rari, dai quali derivano importanti conseguenze e che a posteriori sono inappropriatamente giudicati prevedibili. È una teoria che potrebbe attagliarsi a quel tacchino che dopo aver ricevuto per un anno cibo a volontà, senza avere la minima possibilità di prevederlo, si ritrova il giorno del Ringraziamento sulla tavola del suo «benefattore» a svolgere il ruolo di pietanza. Quello che per il macellaio è un evento più che prevedibile per il tacchino è un «Cigno nero» che è impossibile predire sulla base di indizi concreti ma si può tutt’al più «indovinare».

Noi e il cambiamento

Il nostro ruolo nel cambiamento è molto variabile e passa dall’estremo della massima passività, in cui non abbiamo alcun margine d’azione, a quello in cui lo generiamo attivamente, diventando gli artefici del nostro destino. Nel primo ambito rientrano quei cambiamenti come la nostra crescita che al pari di un fiume diretto inesorabilmente verso il mare, ci porta un progressivo invecchiamento e sfocia prima o poi nella morte. L’altro estremo, quello in cui il nostro ruolo raggiunge il massimo dell’attività, è rappresentato dalle innumerevoli opere con cui da secoli continuiamo a trasformare il mondo. Questo nostro potere purtroppo non porta sempre a realizzazioni costruttive, anche perché la sua crescita esponenziale non è accompagnata da uno sviluppo altrettanto rapido della nostra saggezza, cioè della capacità di usarlo in modo adeguato. Esiste poi un’area intermedia costituita da quelle situazioni che procedono in modo apparentemente immodificabile ma dove a ben vedere ci possiamo ritagliare un certo margine di azione; anche se ci è impossibile evitarle possiamo quantomeno influenzarne il decorso ed eventualmente limitarne gli aspetti distruttivi. Nello stesso modo in cui siamo in grado di mettere degli argini al fiume o di deviare il suo corso, possiamo infatti migliorare la quantità e la qualità della nostra vita. Pensiamo al potere della medicina di controllare molte malattie o a quello delle cure palliative che alleviano la sofferenza fisica e psichica dei pazienti terminali. Quando a un paziente viene detto che «non c’è più nulla da fare» in realtà si apre una importantissima area di lavoro in cui è necessario un intervento focalizzato sui bisogni di dignità e di sollievo del paziente che, come ci ha descritto magistralmente da Toltstoj nel suo racconto sulla morte di Ivan Il’ic, in questa fase si trova a vivere uno dei momenti più importanti – se non il più importante – della sua esistenza.

Ma queste operazioni non sono così semplici come appaiono, spesso infatti siamo portati a negare i cambiamenti che ci fanno paura e preferiamo illuderci, sperando di diventare l’eccezione che conferma la regola. Ovviamente le emozioni evocate dal cambiamento sono numerose e se in alcune situazioni lo temiamo, considerandolo causa di perdite e sabotatore di equilibri, altre volte invece lo ricerchiamo attivamente vedendo in lui un liberatore, una via di uscita dalle nostre insoddisfazioni. A prescindere dal fatto che il nostro ruolo sia attivo o passivo non è sempre facile valutare il potere che abbiamo nel gestirlo. Quando ce lo ritroviamo davanti infatti non dobbiamo fare i conti solo con la prevedibilità e con la complessità della situazione specifica ma anche con la nostra filosofia di vita, che può collocare il cambiamento nell’ambito di un ampio spettro situato tra l’estremo di un determinismo che sopravvaluta il nostro potere, e quello del fatalismo, che invece lo sottovaluta sistematicamente. Un approccio equilibrato è quello di Jacques Monod, un biologo/filosofo insignito del premio Nobel per la medicina, che ci ha insegnato come il nostro sviluppo sia il frutto di una dialogo tra il «caso e la necessita». Le mutazioni genetiche avvengono a livello microscopico in modo del tutto casuale, ma quando si confrontano a livello macroscopico con il complesso ambiente circostante vengono selezionate in base a criteri precisi e determinati, subordinati alla logica dell’adattamento. Per comprendere meglio il rapporto tra i cambiamenti legati al fato e quelli che invece sono prevedibili è d’aiuto il contributo di Roger Caillois, un sociologo/antropologo secondo cui la condizione degli esseri viventi sottostà a regole analoghe a quelle che presiedono i nostri giochi. A volte i cambiamenti nella nostra vita sono dominati dall’Alea (rischio, sorte incerta) l’unica vera protagonista del gioco dei dadi (in latino «alea») di fronte alla quale il nostro potere è nullo, altre volte invece rappresentano il frutto di calcoli ben precisi e assumono caratteristiche analoghe al gioco degli scacchi, dove i giocatori partono con le stesse armi e dove domina incontrastato l’Agón (in greco confronto, gara, lotta) una condizione in cui la casualità non esiste e dove conta esclusivamente la nostra abilità. Ma il gioco con le caratteristiche più simili a quelle che regolano la nostra vita sono le carte, dove contano sia la fortuna che le capacità individuali e dove il nostro potere è presente anche se in modo relativo.

Cambiamenti cercati

La maggior parte delle discipline – dalla medicina all’economia, dalla psicologia alla politica – promette di trasformare la situazione attuale per raggiungere un miglioramento. Ognuna di queste ovviamente ha un suo specifico approccio al cambiamento ma ci sono alcuni aspetti che valgono per tutti, come l’importanza di essere consapevoli del focus e dei limiti del proprio intervento o quella di inquadrare correttamente il problema e di avere una visione dei suoi possibili sviluppi nel tempo. Quest’ultimo punto riguarda in particolare il cambiamento nei sistemi complessi, quei sistemi cioè in cui le diverse componenti interagiscono tra loro e dove quindi la variazione di una di esse ha ripercussioni su tutte altre. Per esempio dal punto di vista medico quando diamo un farmaco per eliminare un sintomo non possiamo prescindere dalla persona che abbiamo davanti, non solo a causa di una interazione con altri farmaci che sta assumendo o di una possibile azione su altri organi, ma anche in relazione alla sua organizzazione psichica. Uno stesso farmaco ipnoinducente, che in genere agisce favorendo il sonno, può suscitare in una persona terrorizzata dal perdere il controllo, una incoercibile insonnia. Se pensiamo di cambiare un fattore all’interno di un sistema complesso non possiamo ignorare le ripercussioni su tutte le altre sue componenti. Per esempio in un ecosistema è noto come una drastica riduzione dei grandi predatori (lupi, leoni, orsi) comporti enormi danni ambientali ed economici in quanto la riproduzione sproporzionata delle loro prede erbivore e/o carnivore, compromette la biodiversità sia nel regno vegetale che in quello animale. Qualcosa di analogo è avvenuto nel racconto Uccelli in cui dei volatili erano diventati «padroni dell’etere e dell’asfalto» inondando di guano alcune strade suscitando l’esasperazione della popolazione. I cittadini inizialmente cercano di allontanarli in modi più o meno ingegnosi ma poi alla fine invocano il Comune di potare drasticamente tutti i lecci su cui abitualmente nidificavano gli uccelli. Questa iniziativa genera un cambiamento che si è ritorto contro quelli che l’hanno provocato e se prima i problemi causati dagli uccelli erano fastidiosi ma gestibili la scomparsa dei nidi ha comportato uno stravolgimento delle loro abitudini. Gli abitanti sono entrati in confusione e sono arrivati a uno stato di disorganizzazione tale da rimpiangere «quella melma e quell’odore che ci avvolgeva tutti in un unico odore». Qualcosa di analogo accadde in Cina nel 1960 quando furono sterminati otto milioni di passeri in quanto distruggevano i raccolti sottraendo cereali alla popolazione rurale. L’eliminazione di questo «flagello» ha modificato lo stato di altri componenti del sistema, aumentando sproporzionatamente il numero di insetti e cavallette, e portando uno squilibrio ecologico con conseguenze gravi anche nel campo dell’agricoltura. Per generare cambiamenti proficui è indispensabile la lungimiranza. Questo punto ben illustrato da una breve storiella riportata nell'introduzione de L’arte della guerra di Sun Tzu, un testo classico scritto tra il V e il VI secolo a.C. dal misterioso filosofo-guerriero cinese che si presenta come un manuale di strategia militare ma riguarda in realtà la gestione di qualunque tipo di conflitto. A un medico molto famoso, terzogenito di una famiglia di guaritori, il suo signore chiese quale tra suoi fratelli fosse il più competente: lui rispose che il suo nome era apprezzato e giungeva all’orecchio dei potenti solo perché riusciva a curare le malattie dopo che queste si erano manifestate, ma che lui era meno abile del secondogenito che le affrontava quando erano all’inizio. Tutti e due però erano superati dal primogenito, il cui nome non aveva mai varcato i confini della casa, in quanto riusciva a vedere lo spirito della malattia e a rimuoverlo prima ancora che prendesse forma. Accanto quindi ai cambiamenti derivati da azioni clamorose e sensazionali che spesso si rivelano fragili e hanno esiti imprevedibili – quante rivoluzioni hanno presto esaurito il loro iniziale vigore liberatorio per essere annacquate e trasformarsi in vecchie restaurazioni o in nuove dittature – non bisogna trascurare quelli meno appariscenti che porta la «Trasformazione silenziosa» (Francois Jullien) e dai quali è più probabile derivino esiti solidi ed efficaci. In quest’ottica il potere non consisterebbe tanto nel generare un cambiamento ex novo, quanto nell’incanalare quello già in atto verso la direzione desiderata.

Inspired by Boccianti and Anània’s compelling narrative, their reflections awaken deeper thought on our relationship with all living beings. Just as their stories explore living connections, our blog guides thoughtful choices in clean room doors that support hygienic, vital environments. When it comes to maintaining hygiene in sensitive environments, buying PUF panel clean room doors 40mm online or exploring PUF panel clean room doors 50mm online can be the smartest investment for your facility. These doors are specially designed for spaces like pharmaceutical labs, electronics manufacturing units, food processing areas, and medical clean rooms.

Both PUF panel clean room doors 40mm online and 50mm models offer robust insulation, durability, and airtight sealing, but their thickness determines how much thermal and…

Inspired by Boccianti and Anània’s deep reflections—humanity’s entanglement with life forms invites us to rethink connection, coexistence, and responsibility. Just as their narrative explores living bonds, my blog delves into human commitments through real estate agreements—our modern relational contracts. A real estate transaction is one of the most significant financial decisions you’ll make, and at the heart of every deal are the agreements of purchase and sale. These legal documents outline the terms, conditions, and responsibilities for both buyers and sellers, ensuring clarity and protecting both parties involved.

When entering into a real estate transaction, whether residential or commercial, the agreements of purchase and sale serve as the foundation of the entire process. They include vital details such as the…