«Può finire il mondo?»

- Benedetta Andriani

- 8 ott 2025

- Tempo di lettura: 14 min

Ernesto De Martino e le apocalissi culturali e psicopatologiche

Ernesto De Martino è stato un intellettuale di grande rilievo nella cultura del Novecento italiano, rappresentante emblematico di un sapere il cui statuto teorico si muove in costante tensione tra filosofia, antropologia e storia. Impegnato in una ricerca capace di unire un alto grado di astrazione teorica e concettuale con la consapevolezza della dimensione materiale dei processi culturali, De Martino ha sviluppato teorie profondamente radicate nell’effettività del mondo della vita e segnate da una intrinseca politicità. A ripercorrere alcune tappe del suo itinerario teorico – nella convinzione che queste siano utili alla comprensione delle dinamiche (anche oscure) del mondo contemporaneo – è una giovanissima studentessa di filosofia dell’Università di Bologna, il cui contributo ospitiamo per ravvivare fin d’ora questa sezione di Machina con la freschezza della voce di giovani studiosi in formazione.

***

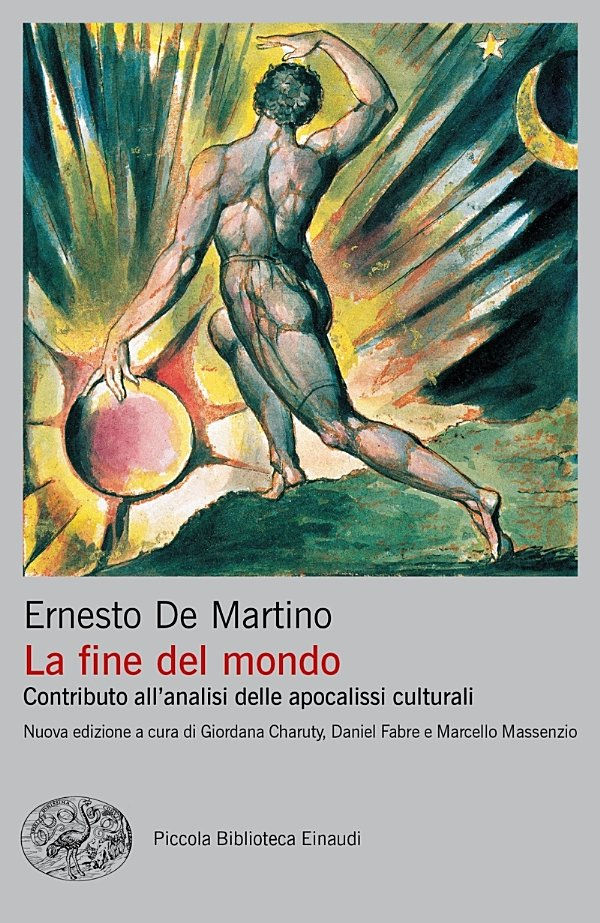

Nel prendere in mano l’edizione Einaudi de La Fine del Mondo, colpisce subito l’immagine simbolica e vibrante che anima la copertina, quasi a voler tradurre fedelmente il contenuto del libro che si presenta come una stratificazione di riflessioni dell’ultimo De Martino.

L’opera tenta di inquadrare il tema delle apocalissi culturali ma, non limitandosi solo a questo, racchiude implicitamente ed esplicitamente i nuclei concettuali dei lavori precedenti. Ernesto De Martino, etnologo e storico delle religioni, inizia il suo viaggio speculativo prendendo le mosse dal pensiero esistenzialista di Heidegger, con l’obiettivo di applicare la riflessione filosofica alla ruvida realtà contadina (ne La Terra del Rimorso) e ai suoi tentativi eterogenei di imporsi come «esserci» [Dasein]. Prosegue incasellando determinati meccanismi esistenziali in istituti mitico-religiosi socialmente edificati (ne Il Mondo Magico) e quindi riflette sulla relazione che intercorre tra natura, storia e cultura. Infine, tematizza l’apocalisse culturale attraverso l’analisi del rapporto tra «fine» e «crisi», approdando in tal modo a considerazioni acute e quanto mai attuali sul presente.

Il senso dell’apocalisse

Leggiamo da un ricordo di Cesare Cases dedicato a De Martino:

La fine del mondo – mi disse una volta – c’è sempre stata. Che altro vuoi che abbiano pensato gli Incas o gli Aztechi di fronte ai conquistadores spagnoli, questi marziani provenienti da chissà dove, se non che quella era la fine del mondo? Noi possiamo dire che era la fine del loro mondo, ma che cos’è la fine del mondo se non sempre la fine del proprio mondo?[1]

De Martino racconta che, durante una spedizione etnografica, un vecchio contadino di Marcellinara gli indicò la strada da seguire per raggiungere un bivio, offrendosi di accompagnarlo personalmente in macchina. Lungo il tragitto – non vedendo più il centro del villaggio rappresentato simbolicamente dal campanile – il contadino iniziò a manifestare agitazione, disagio ed angoscia per la progressiva scomparsa di quell’immagine che costituiva lo sfondo della sua quotidianità. Il termine apocalisse, che significa svelamento, è intrinsecamente legato al senso di «fine»: rinvia ad un’esperienza di fine del proprio mondo, un microcosmo fatto di rumori, immagini, ed azioni che conferiscono senso alla vita di un uomo. Lo svelamento sta nella scoperta drammatica che il mondo può terminare: non nel senso di una catastrofe naturale che porterebbe all’annientamento del pianeta terra, ma nel senso di una disgregazione del proprio mondo di valori inteso come mondo culturale.

De Martino nota acutamente come la fine possa essere intesa in due modi diversi: «come tema culturale storicamente determinato e come rischio antropologico permanente»[2]. Se il primo rientra in un’esperienza della fine nel quadro di determinate configurazioni mitico-rituali (come si vedrà più avanti in riferimento al tarantismo), il secondo si riferisce al rischio – proprio dell’essere umano – di non poter esistere in alcun mondo culturale possibile. Un mondo culturale è un ordine di valori costruito intersoggettivamente, è ambiente condiviso che permette l’operabilità, è spazio familiare nel quale l’uomo progetta, crea ed agisce insieme ad altri uomini che partecipano al suo stesso mondo, immersi nel mare di infiniti orizzonti particolari che costituiscono l’esistenza.

Il senso di crisi, propria dell’esperienza intima del finire, nasce dall’impossibilità di tenere in piedi lo sfondo nel quale la propria esistenza si è articolata. Ciò è dovuto alla natura sostanzialmente storica, quindi temporale, dei mondi culturali. Una soluzione si manifesta solo attraverso la presa di posizione del singolo (e della collettività) nel combattere contro la morte, edificando un nuovo ordine di valori che si esprimono nell’arte, nella filosofia, nella religione, nella scienza, tipici di una cultura.

Se cultura significa «drammatico distacco dalla pigrizia della natura», allora la natura è pigra perché non si mostra mai diversa da ciò che è, risultando sostanzialmente prevedibile ed eternamente ripetitiva. Il distacco è drammatico proprio perché si traduce nel costante e doloroso sforzo dell’uomo di imporsi al di sopra del transeunte. Tuttavia, De Martino osserva come la fine di un mondo sia in realtà un’esperienza «salutare»:

Finisce il mondo dell’infanzia e comincia quello dell'adolescenza; finisce il mondo della maturità e comincia quello della vecchiaia. [...] L’uomo passa da un mondo all’altro, appunto perché è l’energia morale che sopravvive alle catastrofi dei suoi mondi, sempre di nuovo rigenerandone altri[3].

Si mostra in tal modo come la fine precluda metaforicamente più il giorno che la notte, essendo un’esperienza costitutiva e restaurativa della vita umana.

L’uomo è presenza. La pia fraus della destorificazione

De Martino stabilisce un rapporto molto stretto con la filosofia heideggeriana. Nella sua analitica esistenziale, Heidegger sceglie il termine «esserci» [Dasein] per indicare l’essere-nel-mondo: condizione propria dell’uomo che si domanda, che pensa, che agisce, che sceglie, che stabilisce un rapporto attivo con ciò che gli sta attorno[4]. Anche De Martino ne fa proprio il concetto, focalizzandosi soprattutto sul rischio costante che la presenza corre nel non poterci essere.

L’uomo è tale in quanto attua un meccanismo di presentificazione, che si articola nell’esigenza di superare sempre la situazione attuale. Come? In primo luogo, dando significato all’esperienza vissuta, interpretandola e collocandola nella griglia di valori scelti o assorbiti dalla cultura in cui è immerso. Tuttavia, proprio perché il processo di presentificazione implica – da parte dell’uomo – una decisione consapevole nel presentificarsi, vi è il rischio che ciò non avvenga, e che quest’ultimo sia assorbito e sopraffatto dalla natura. Allora, l’uomo rinuncia ad una progettualità futura, vive passivamente la quotidianità, non supera efficacemente il proprio passato o rifiuta la dimensione del pubblico, rifugiandosi nel privatissimo io. Ciò che lo definisce sta proprio in questo andare oltre, che si esprime chiaramente nella locuzione ethos del trascendimento (per De Martino sinonimo di presenza). L’ethos rimanda ad un dover presentificarsi: l’uomo, oltre a essere naturalmente portato a superare la mera dimensione naturale, vale a dire a tradurre l’azione in riflessione, è mosso anche dal dovere di diventare altro da sé, per potersi riconoscere come uomo. Al contempo, il termine trascendimento rinvia ad un superamento di sé che si traduce nell’oltrepassare la vita nel valore, ovvero nel costruire un ordine condiviso di significato che prende il nome di cultura.

Da quanto esposto fino ad ora, emerge con chiarezza la dualità uomo-natura: la natura è dunque ciclicità, ripetitività, prevedibilità; l’uomo, invece, è volontà creativa e rifiuto del sempre uguale. Per una comprensione più approfondita, si introduce un terzo termine: la storia. La successione storica degli eventi può essere articolata in due grandi ordini: storia naturale e storia culturale umana. Se la prima si caratterizza per il suo essere sostanzialmente transitoria, la seconda si impone come eterna ed (apparentemente) immutabile: è prodotta dall’uomo che sta nella storia come se non ci si stesse. Questa dimensione metastorica, che De Martino chiama destorificazione, è indispensabile per la sopravvivenza dell’essere umano dinanzi al flusso dirompente e fuggevole degli eventi.

Se la natura richiama il carattere ciclico degli accadimenti, scanditi dal ritmo nascita-crescita-morte, la storia naturale sottolinea la momentaneità di ciascuno di essi. L’uomo – attraverso il processo di destorificazione – integra entrambi questi elementi: crea una struttura che implica la ritualità (intesa come ripetizione dell’evento) ma che, tramite l’elemento mitico, genera una dimensione fondativa che rimanda ad una «prima volta».

Mentre la struttura rituale racchiude e trasmette tutta l’energia derivante dall’imposizione originaria, la «bugia bianca» (pia fraus) consiste nella riplasmazione dell’eterno ritorno come simbolismo mitico-rituale. De Martino introduce l’espressione di simbolismo mitico-rituale per inquadrare quest’ordine di significato che si esprime (e si è espresso) in molteplici modi differenti, nelle religioni come nel Magismo, ovvero nel complesso delle pratiche magiche legate alle culture dei popoli. Un esempio pratico è il tarantismo (a metà tra Magia e Religione, quindi lecitamente collocabile nel contesto del Magismo), fenomeno culturale oggetto di studio e di analisi da parte dell’etnografo e dalla sua equipe nel Salento degli anni Sessanta.

Il tarantismo si configurava come un orizzonte mitico-rituale attraverso cui i contadini esorcizzavano le loro fatiche quotidiane nei campi: il simbolo principale era il ragno mitico, la taranta, che mordeva il malcapitato o la malcapitata costringendo ad espellere il veleno a ritmo di danza. Il rituale si ripeteva per anni, generalmente ogni volta che arrivava la stagione estiva (quindi il momento di estrema fatica nello svolgimento dell’attività lavorativa nei campi), configurandosi come un «ritorno del cattivo passato». L’aspetto coreutico-musicale era fondamentale, poiché inaugurava il momento di espulsione del veleno e la morte del ragno, che talvolta riemergeva incarnandosi nella vittima.

Ne La Terra del Rimorso, De Martino dimostra efficacemente come il tarantismo debba essere riconosciuto non come una malattia ma come un’istituzione magico-religiosa: l’elemento mitico stava nell’avvenimento originario (il morso) e conferiva dignità al contadino in quanto creatore di storia umana[5]. Il dispositivo rituale, espresso soprattutto attraverso l'aspetto coreutico-musicale, era indispensabile per cacciare il veleno e per dare una struttura ordinata al processo. In questo modo, l’evento (meta)storico si fissava nel tempo, si ripeteva, diventando prevedibile e ciclico ma mai scontato, poiché ogni sua ripetizione racchiudeva la solennità e l’energia della prima volta, investendo l’uomo del ruolo di fondatore della propria cultura e quindi della propria storia. Il tempo ciclico si trasformava in tempo del trascendimento valorizzante, che apriva ad un nuovo percorso e consentiva all'individuo di stare nella dimensione del quotidiano, con tutte le responsabilità che essa comportava.

Escaton e psicopatologia. Il confine tra creazione e distruzione

Nelle riflessioni dell’ultimo De Martino il confine tra creazione e distruzione appare estremamente sottile. È importante chiedersi fino a che punto l'esperienza della fine di un mondo culturale possa rivelarsi produttiva e propedeutica all’edificazione di un nuovo ordine. Ma cosa accade se quest’ultimo passaggio non avviene? A tal proposito, è decisivo distinguere tra un’apocalisse culturale – legata alla disgregazione di un determinato ordine simbolico e alla progressiva costruzione di uno nuovo – e un’apocalisse psicopatologica, in cui la fine assume il volto della distruzione assoluta, senza possibilità di riscatto e rifondazione. Il concetto di apocalisse psicopatologica è elaborato da De Martino in costante dialogo con la psichiatria tedesca di orientamento fenomenologico: l’obiettivo era quello di analizzare i disordini psichici all’interno di un più ampio vissuto soggettivo, per poi confrontarli (e distinguerli) dall’esperienza positiva della fine.

Si parte dalla constatazione che anche lo schizofrenico, il catatonico, il melanconico, l’epilettico, vivono l’esperienza di fine del mondo, e ciò avviene in maniera differente a seconda dei casi: può accadere che ci sia un’apertura totale al mondo e che l’Io si riconosca – seppur in modo imperfetto e personale – nel rapporto o nell’identificazione con l’altro. Diversamente, succede che il mondo appaia lontano ed inattingibile dal soggetto, e allora quest’ultimo si chiude in sé stesso, nel tentativo di proteggersi da una dimensione a lui completamente distante a cui non riesce ad appartenere.

De Martino fornisce un esempio molto interessante riguardo lo stato catatonico: chi vive nella catatonia attua un meccanismo di difesa che si traduce nel totale o parziale immobilismo, quasi a voler fissare eternamente i propri movimenti, rendendoli lenti, meccanici, prevedibili, quindi interamente controllati dal soggetto. Il singolo diventa anche in questo caso creatore della propria storia, elevandosi al di sopra del flusso degli eventi percepiti come minacciosi. L’elemento in comune delle patologie è il cambiamento radicale nell’attribuzione di significato: la realtà appare improvvisamente ostile oppure semplicemente diversa da quella che era, l’evento quotidiano assume un altro colore ed un altro aspetto.

Nel delirio psicopatologico si potrebbe parlare, seppur l’accostamento tra i due termini possa sembrare paradossale, di «caos ordinato»: nulla appare realmente casuale, dal momento che ogni elemento del mondo viene caricato di un significato particolare, anche se incoerente rispetto al quadro d’insieme abituale, secondo la logica propria del malato.

In questo contesto l’esperienza della fine, percepita come disgregazione del proprio universo fatto di pensieri, valori, convinzioni, persone, risulta catastrofica e non produttiva. La principale differenza che intercorre tra le due apocalissi sta in questa mancanza di riscatto propria dell’apocalisse psicopatologica: «Il pensiero della fine del mondo, per essere fecondo, deve includere un progetto di vita, deve mediare una lotta contro la morte[6]». Si noti che il progetto di vita deve essere sempre intersoggettivamente condiviso, poiché l’uomo va inteso – in coerenza con il pensiero heideggeriano – come perennemente immerso nella situazione, e mai svincolato dal contesto sociale.

Uno degli obiettivi de La fine del Mondo è quello di delineare l’esperienza di fine che l’Occidente novecentesco sta attraversando, caratterizzata da una Stimmung particolare: una cupa tonalità affettiva che si riflette nelle opere letterarie come nei progressi scientifici. De Martino introduce il concetto di apocalisse senza escaton riferendosi ad una sensibilità verso la fine che non implica miglioramento. L'escaton allude al giudizio finale, che però appare nettamente negativo perché non lascia spazio alla salvezza, rappresentando il punto di arrivo della storia culturale umana. Detto in altri termini, il presentimento sta nella coincidenza dell’apocalisse culturale con quella psicopatologica.

La percezione di una fine inevitabile tipica della società borghese che – secondo una prospettiva marxista – controlla e manipola la sovrastruttura culturale, si respira in una delle opere più emblematiche del Novecento: La Nausea di Jean Paul Sartre[7]. Una lettura attenta del libro mette in luce il meccanismo di cambio di significato tipico del malato patologico sopra accennato: il protagonista sembra commuoversi per degli oggetti, la cui categoria interpretativa principale (ovvero quella intersoggettivamente condivisa) è l’utilizzabilità; ciò che più si allontana dalla sfera dell’empatia, quindi dalla commozione. In questo modo, la commozione si lega a una perdita di senso che sfocia in una trasfigurazione di significato non produttiva, ma distruttiva.

Ne Il Mondo Magico, De Martino studia ed approfondisce la figura dell’uomo primitivo, emotivamente immerso in un mondo di spiriti ed energie. Ne La Fine del Mondo, egli rivela un’attenzione particolare verso comportamenti che si ripropongono all’altezza del Novecento – seppur raccontati sotto la lente della letteratura – e che vengono interpretati nell’ambito della psicopatologia.

La crisi della presenza è stata efficacemente superata dall’uomo primitivo attraverso la creazione di istituti metastorici che hanno contribuito allo sviluppo della storia umana. Oggi, con il progressivo crollo di tali dispositivi, l’uomo sembra impotente ed esposto al rischio della non ripresa. In tal modo, De Martino formula una considerazione profondamente nietzscheana: con la morte di Dio (quindi con il crollo definitivo della fede) si assiste ad una apocalisse culturale che diventa psicopatologica, perché sembra mancare di ogni possibilità di riscatto. Tuttavia, l’etnologo osserva come la disgregazione degli istituti magico-religiosi non sia di per sé un’esperienza negativa: l’urgenza risiede nell’edificazione di nuove strutture curative – indipendentemente dalla loro natura religiosa, magica o laica – purché efficaci nel contrastare la Crisi.

La Scienza tra progresso e istinto di morte

Scrive De Martino:

Non va dimenticato che molto cammino resta ancora da fare, e che, come vi è una magia nera, vi è anche un modo di intendere la scienza come tecnicismo moralmente indifferente, e quindi compatibile per esempio con il segreto atomico e con la guerra nucleare[8].

La Morte di Dio ha segnato la perdita di ogni speranza di salvezza fondata su Dio nell’ambito della religione giudaico-cristiana, tipica della cultura borghese. Allo stesso modo, la perdita di credibilità del marxismo ha fatto venir meno l’aspettativa di un rinnovamento sociale e politico. De Martino individua nei movimenti comunisti un’Apocalittica marxista funzionale alla costruzione di una nuova società, sottolineando come nella retorica rivoluzionaria affiorino i temi della salvezza religiosa, cioè quelli «dell’avvento di una città celeste sulla terra, del popolo eletto che bandisce e affretta questo evento, dell’Anticristo e della battaglia finale, cataclismatica e decisiva, dopo la quale il mondo sarebbe emerso totalmente trasformato e redento»[9].

Con il progressivo sfaldamento della religione, della relazione implicita tra la sfera politica e quella religiosa, e con l’erosione dello spirito rivoluzionario in quella parte della società che rappresentava l’eroica prosecutrice della storia culturale umana, resta da chiedersi allora: con quali mezzi e modalità è possibile una rinascita? Si è già accennato come De Martino sembri assumere un atteggiamento piuttosto ottimista nel ritenere che – nonostante la caduta degli istituti magico-religiosi – sia comunque possibile un rinnovamento, sebbene l’uomo contemporaneo stia attraversando una crisi che sembra essere più radicale delle precedenti. Non si può tentare di rispondere a questo interrogativo senza aprirsi alla riflessione demartiniana sul progresso scientifico e le sue conseguenze, un aspetto della contemporaneità che allora andava sicuramente tenuto in considerazione e che oggi è da ritenere indispensabile, poiché qualifica pienamente la nostra epoca.

De Martino scrive che, se la scienza viene intesa come mero tecnicismo, si corre il rischio di trascurarne l’aspetto umano, poiché essa in fondo è un prodotto culturale, inseparabile dal contesto storico e dai valori di un’epoca. La produzione di armi nucleari e la guerra riflettono proprio questa visione riduttiva della scienza: un semplice strumento al servizio di una politica dominata dall’istinto di morte. Questo quadro si accorda con la riflessione sull’epoca culturale contemporanea, che sembra appunto coincidere con un’apocalisse psicopatologica – volta alla distruzione dell’uomo – piuttosto che con un’apocalisse culturale, intesa come rinascita e rinnovamento. In sostanza, la scienza non appare come portatrice di conoscenze mirate al progresso e al miglioramento dell’individuo, ma – al contrario – al suo annientamento. In questo contesto, non sorprende che sia potuto accadere e giustificarsi un evento come quello di Hiroshima; De Martino scrive: «la guerra nucleare è la fine del mondo non come rischio o come simbolo mitico-rituale di reintegrazione, ma come gesto tecnico della mano, lucidamente preparato dalla mobilitazione di tutte le risorse della scienza nel quadro di una politica che coincide con l’istinto di morte»[10].

Seguendo la prospettiva di De Martino, episodi recenti come la guerra di annientamento a Gaza e l’attacco alle basi nucleari iraniane da parte di Israele e Stati Uniti non sono altro che la prosecuzione di antiche tensioni già radicate nella storia culturale umana, che riflettono quel persistente istinto di morte che ha caratterizzato profondamente l’uomo del Novecento e che continua a manifestarsi nell’uomo contemporaneo. Allora, la rinascita è possibile solo attraverso un progressivo recupero di sé stessi che – secondo la prospettiva di De Martino – avviene sempre proporzionalmente all’apertura verso l’altro.

Costruire orizzonti partecipativi

La riflessione demartiniana sull’Ethos del trascendimento ci porta a meditare sulla dimensione del comunicabile e del comunicato; l’era in cui l’uomo contemporaneo si trova a vivere è, in tal senso, un’epoca di ipercomunicabilità. Tuttavia, le dinamiche comunicative vigenti appaiono estremamente problematiche e complesse: la comunicazione passa attraverso la rete globale di internet, ma essa sembra essere priva di alcuna mediazione.

Lo scambio di informazioni si rivela esageratamente istantaneo, non prevedendo alcun momento di interiorizzazione e riflessione. Nell’era del digitale, non sembra esserci spazio per la contemplazione, e la stessa concezione del tempo appare limitata ad un «eterno presente», rivelando un’attenzione ossessiva all’immediato a discapito della progettualità futura o della riflessione sul passato. Attualmente, la sensibilità verso il prossimo è diventata una delle principali sfide del nostro tempo: l’attenzione per l’altro, intensificata dalla diffusione dei social network, il più delle volte non implica un autentico senso di preoccupazione o coinvolgimento emotivo verso i vissuti altrui – un autentico «prendersi cura» –, ma è piuttosto indice di una sorta di curiosità osservativa fine a sé stessa, che spesso si traduce nella dipendenza e nel concreto isolamento sociale. Diventa dunque difficile parlare di patrie culturali, dal momento che la vita reale sembra ormai concentrarsi principalmente su piattaforme digitali – fedeli alla regola dell’oversharing – piuttosto che sulla dimensione delle esperienze empiriche e concrete. Nonostante ciò, la crescente consapevolezza del carattere ingannevole di queste forme di relazione potrebbe forse – in futuro – promuovere il ritorno ad una riapertura genuina verso l’altro.

Per rispondere alla domanda del titolo dal quale siamo partiti, quindi, si può affermare che «certo il mondo può finire: ma che finisca è affar suo, perché all’uomo spetta soltanto rimetterlo sempre di nuovo in causa e iniziarlo sempre di nuovo»[11]. In tal modo, il senso di responsabilità insito in ciascun individuo invita a riconoscere gli enormi ostacoli del mondo globalizzato e a trasformarli in opportunità. Questo impegno richiede probabilmente uno sforzo ancora maggiore rispetto al passato, quando i confini culturali apparivano più netti e ogni mondo culturale si difendeva e si rinnovava autonomamente. Alla luce di tutto questo, le riflessioni di Ernesto De Martino ci offrono un prezioso sostegno.

Note

[1] Cesare Cases, Un colloquio con Ernesto De Martino, in Id., Il testimone secondario. Saggi e interventi sulla cultura del Novecento, Einaudi, Torino 1985, p. 53.

[2] Ernesto De Martino, La fine del mondo. Contributo all’analisi delle apocalissi culturali, Einaudi, Torino 2002, p.128.

[3] Ivi, p. 210.

[4] Martin Heidegger, Essere e tempo, Longanesi, Milano 2006, pp. 60 segg.

[5] Ernesto De Martino, La terra del rimorso, Einaudi, Torino 2023, pp. 40 segg.

[6] Ernesto De Martino, La fine del mondo, cit., p. 208.

[7] Jean-Paul Sartre, La nausea, Einaudi, Torino 2014.

[8] Ernesto De Martino, La fine del mondo, cit., p. 75.

[9] Ivi, p. 438.

[10] Ivi, p. 362.

[11] Ivi, p. 208.

***

Benedetta Andriani si è laureata in Filosofia presso l’Università di Bologna discutendo una tesi sul pensiero di Ernesto De Martino (Dalla Presenza all’Ethos del trascendimento: un lavoro su Ernesto De Martino). Appassionata di filosofia contemporanea, è attualmente iscritta al Corso di Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche dell’Università di Bologna, nell’ambito del quale sta preparando una tesi di laurea sulla filosofia hegeliana della storia.

best iptv Elevate your entertainment with 4K IPTV streaming that brings sports, movies, and TV shows to life with vivid detail. best iptv

abonnement iptv

tung tung tung sahur

tung tung tung sahur

tung tung tung sahur

tung tung tung sahur

tung tung tung sahur

tung tung tung sahur

tralalero tralala

Neanch'io ci credevo finché non ho iniziato a giocare su my empire casino , hanno un RTP onesto e statistiche trasparenti sulle slot: puoi vedere volatilità e rischio. Personalmente, ho vinto oltre 300 € su Legacy of Dead™ in due giorni, scegliendo solo una volatilità media e non inseguendo il jackpot. È importante stabilire dei limiti e non superare il proprio bankroll. Sì, il casinò ha sempre un vantaggio, ma in un gioco a breve termine è davvero possibile vincere. Non è un gioco gratuito, ma un gioco di probabilità. Ed è MyEmpire che ti permette di farlo nel modo più onesto possibile.

Non importa quanto ne senta, tutti dicono di vincere. Ma mi sembra che il casinò sia sempre in vantaggio nella gara. Forse qualcuno ha effettivamente raccolto cifre consistenti?

Football Bros game is a thrilling game where you team up for exciting matches. Play Football Bros Game, master skills with your squad, and dominate the field. Get ready to tackle, pass, and score your way to victory in this action-packed Football Bros play online experience!

Ready to test your spelling abilities? Scrandle is an entertaining game that merges crossword puzzles with word challenges. Use letter tiles to build as many words as possible within limited moves. Find out how many words you can create with Scrandle play online!